Close

-

Products

-

Stores

- Main store

-

Asakusabashi Main Branch

Search by Prefecture

Store List

-

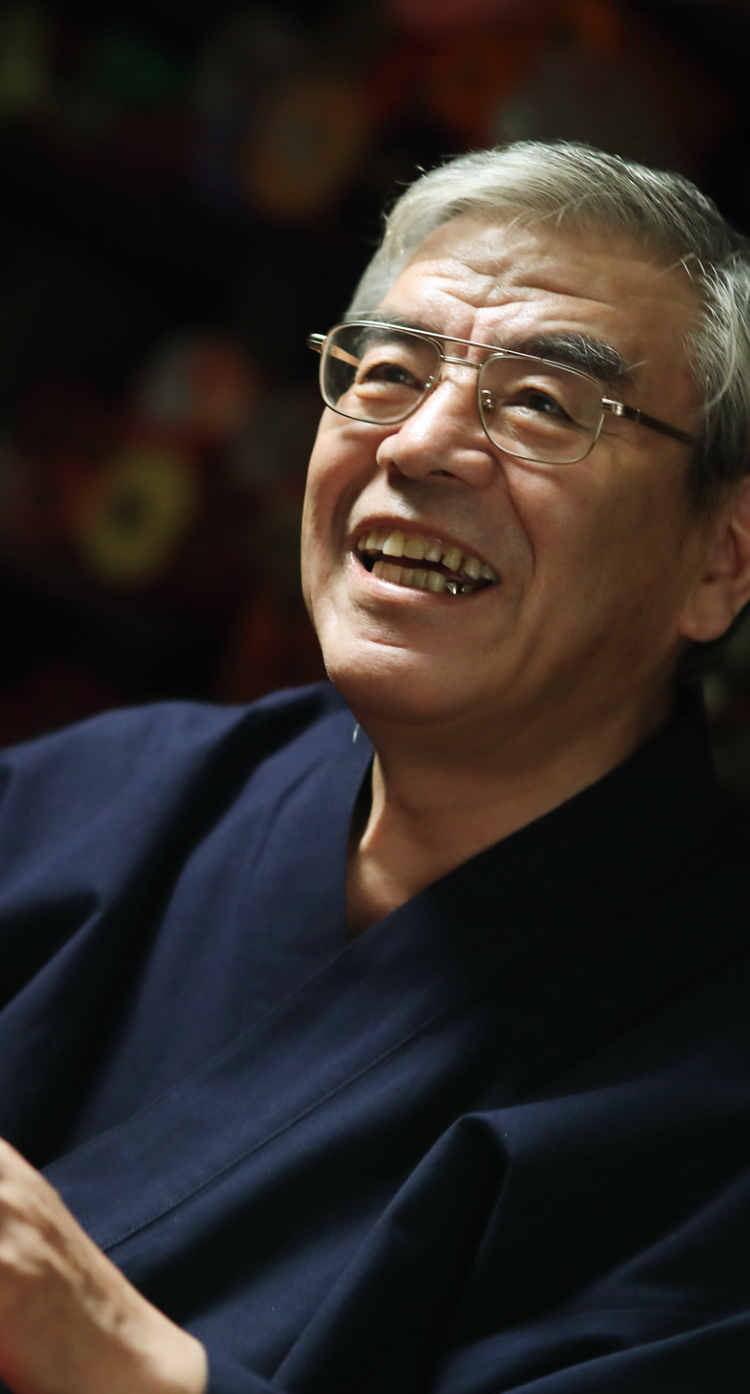

Know Kyugetsu

- Skills and Thoughts of Kyugetsu

-

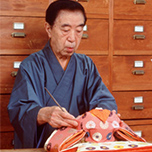

Make a DollKyugetsu Doll Academy

Anyone can enjoy learning to make dolls. We are always looking for students.

Making DollsThis is a kit of materials that you can make by yourself.